|

|

Mit 10 der insgesamt 24 heute noch erhaltenen

Rolandstandbildern kann sich Sachsen-Anhalt durchaus als "Land der

Rolande" bezeichnen. Darüber hinaus besitzt das Rolandsymbol

mit den Standorten Bremen, Prag, Riga und Dubrovnik auch eine europäische

Dimension.

Den einzigen Reitenden

Roland (PDF - 55 KB) der Welt gibt es in Haldensleben gleich zweimal.

Das Original im Museum entstand 1528 zur Zeit Martin Luthers und vermittelt

zusammen mit anderen Kunstwerken und Architekturdetails ein anschauliches

Bild der Renaissance- und Reformationszeit in Haldensleben.

Marktplatz

Auf dem Marktplatz erinnert an der Ecke zur Hagenstraße vor einem

1609 erbauten Bürgerhaus eine Steinplatte an den ursprünglichen

Standort des Reitenden Rolands (PDF - 55 KB) von 1528. Auf diesem funktionalen Mittelpunkt

der Stadt war das Reiterstandbild drehbar aufgestellt und konnte besonderem

Besuch zugewandt werden. Zuletzt geschah dies 1733 bei der Durchreise

des preußischen Königs.

Unweit hiervon findet sich der Standort des Breiten Steins. Dieser

Steintisch steht heute in der Nachbarschaft einer 1927 angefertigten

Rolandkopie vor dem Rathaus.

Auf dem Marktplatz erinnert an der Ecke zur Hagenstraße vor einem

1609 erbauten Bürgerhaus eine Steinplatte an den ursprünglichen

Standort des Reitenden Rolands (PDF - 55 KB) von 1528. Auf diesem funktionalen Mittelpunkt

der Stadt war das Reiterstandbild drehbar aufgestellt und konnte besonderem

Besuch zugewandt werden. Zuletzt geschah dies 1733 bei der Durchreise

des preußischen Königs.

Unweit hiervon findet sich der Standort des Breiten Steins. Dieser

Steintisch steht heute in der Nachbarschaft einer 1927 angefertigten

Rolandkopie vor dem Rathaus.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Breiter Stein

Bisherige Theorien, wonach der Breite Stein ursprünglich als Pranger

oder Gerichtsstein diente und zudem aus dem 12. Jahrhundert stammte,

lassen sich durch nichts belegen. Vielmehr sprechen sein alter Standort

beim Roland von 1528 und die zentrale Drehachse in der runden Sandsteinplatte

dafür, dass es sich hierbei um den Sockel des 1419 erwähnten

ersten Rolands von Haldensleben handelt. Dieser war dann, wie seine

beiden Nachfolger, auch ein Reiterstandbild in Lebensgröße

und gleichfalls drehbar. Oder aber...

Bisherige Theorien, wonach der Breite Stein ursprünglich als Pranger

oder Gerichtsstein diente und zudem aus dem 12. Jahrhundert stammte,

lassen sich durch nichts belegen. Vielmehr sprechen sein alter Standort

beim Roland von 1528 und die zentrale Drehachse in der runden Sandsteinplatte

dafür, dass es sich hierbei um den Sockel des 1419 erwähnten

ersten Rolands von Haldensleben handelt. Dieser war dann, wie seine

beiden Nachfolger, auch ein Reiterstandbild in Lebensgröße

und gleichfalls drehbar. Oder aber...

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Reitender Roland

1528

schuf ein unbekannter Künstler das seit 1927 im Museum Haldensleben

befindliche Reiterstandbild aus grauem Sandstein. Vorbilder waren anscheinend

der Magdeburger Reiter und zeitgenössische Kaiserdarstellungen. Der

Reiter von Haldensleben

(PDF - 55 KB) stellt den gestalterischen Höhepunkt in der Entwicklung

der Rolandstandbilder dar. Im Gegensatz zu allen bis dahin geschaffenen

Standbildern verlieh der Künstler dem neuen Haldensleber Roland individuelle

Gesichtszüge und überwandt hierdurch das Symbolhafte des Mittelalters.

Neben dem ursprünglich farbig gefassten und mehrfach reparierten

Reiter ist im Museum auch der Rest des Rolandsockels mit Gesichtsdarstellungen

ausgestellt.

1528

schuf ein unbekannter Künstler das seit 1927 im Museum Haldensleben

befindliche Reiterstandbild aus grauem Sandstein. Vorbilder waren anscheinend

der Magdeburger Reiter und zeitgenössische Kaiserdarstellungen. Der

Reiter von Haldensleben

(PDF - 55 KB) stellt den gestalterischen Höhepunkt in der Entwicklung

der Rolandstandbilder dar. Im Gegensatz zu allen bis dahin geschaffenen

Standbildern verlieh der Künstler dem neuen Haldensleber Roland individuelle

Gesichtszüge und überwandt hierdurch das Symbolhafte des Mittelalters.

Neben dem ursprünglich farbig gefassten und mehrfach reparierten

Reiter ist im Museum auch der Rest des Rolandsockels mit Gesichtsdarstellungen

ausgestellt.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

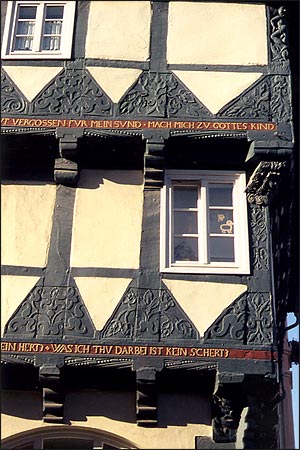

Fachwerk der Renaissancezeit

In

der Museumsausstellung werden dem

Reitenden Roland Kunstwerke seiner Zeit, wie etwa die 1519 in der Werkstatt

Lucas Cranachs geschaffene Lucretia, gegenüber gestellt. Seinen ursprünglichen

Standort auf dem Marktplatz symbolisiert hier reich geschnitzte Fachwerkarchitektur.

Die drei zwischen 1554 und 1604 entstandenen Fassaden zeigen mit Fächerrosetten,

Rankenwerk und Blendarkaden als jeweilige Zierelemente ein Spektrum des

Renaissancefachwerks. Einige derartige Gebäude finden sich auch im

Stadtkern und verdeutlichen, dass im 16. Jahrhundert Haldensleben ein

ähnliches Aussehen wie Quedlinburg und Osterwiek hatte.

In

der Museumsausstellung werden dem

Reitenden Roland Kunstwerke seiner Zeit, wie etwa die 1519 in der Werkstatt

Lucas Cranachs geschaffene Lucretia, gegenüber gestellt. Seinen ursprünglichen

Standort auf dem Marktplatz symbolisiert hier reich geschnitzte Fachwerkarchitektur.

Die drei zwischen 1554 und 1604 entstandenen Fassaden zeigen mit Fächerrosetten,

Rankenwerk und Blendarkaden als jeweilige Zierelemente ein Spektrum des

Renaissancefachwerks. Einige derartige Gebäude finden sich auch im

Stadtkern und verdeutlichen, dass im 16. Jahrhundert Haldensleben ein

ähnliches Aussehen wie Quedlinburg und Osterwiek hatte.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Kühnesches

Haus

Das

1592 vom Ratsherren Joachim Lammspring an der Hagenstraße erbaute

Haus ist heute das Prachtstück Haldensleber Fachwerkarchitektur.

Neben der reichen Ornamentik mit Rosetten und Rankenwerk fallen besonders

die geschnitzten Masken der Eckknaggen auf. Im massiven Erdgeschoss sind

das Sitznischenportal zur Holzmarktstraße und ein figürlich

gestaltetes Sandsteinportal im Inneren sehenswert. Das Grundstück

kam 1764 in den Besitz der Familie Zersch. Der hier 1845 geborene Rudolf

Zersch erlangte später als Begründer von Brauerei und Ökonomiebetrieb

in Köstritz große Bedeutung.

Das

1592 vom Ratsherren Joachim Lammspring an der Hagenstraße erbaute

Haus ist heute das Prachtstück Haldensleber Fachwerkarchitektur.

Neben der reichen Ornamentik mit Rosetten und Rankenwerk fallen besonders

die geschnitzten Masken der Eckknaggen auf. Im massiven Erdgeschoss sind

das Sitznischenportal zur Holzmarktstraße und ein figürlich

gestaltetes Sandsteinportal im Inneren sehenswert. Das Grundstück

kam 1764 in den Besitz der Familie Zersch. Der hier 1845 geborene Rudolf

Zersch erlangte später als Begründer von Brauerei und Ökonomiebetrieb

in Köstritz große Bedeutung.

1875 erwarb der Goldschmidt Clemens Kühne das alte Eckhaus und

veranlasste dessen erste denkmalpflegerische Instandsetzung.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Alsteinsches

Haus

Die heute einem Neubau vorgeblendete Fachwerkfassade des Alsteinschen

Hauses war bei der Entstehung 1589 ähnlich repräsentativ

wie die des Kühneschen Hauses. Trotz des fragmentarischen Erhaltungszustandes

besitzt das Haus an der Kirchstraße wegen des Bauherren große

stadtgeschichtliche Bedeutung. Joachim Alstein war wie sein älterer

Bruder Sebastian Rektor der Stadtschule und Bürgermeister von

Haldensleben. In ihrer Amtszeit ab 1593 bzw. 1606 bewirkten beide viel

positives und

bewahrten ihre Heimatstadt im 30jährigen Krieg vor Unheil. Die

Grabplatten der beiden Brüder sind bis heute in der Marienkirche erhalten.

Weitere Spuren der Brüder Alstein finden sich als Wappentafel

auf der Hofseite des Schulgebäudes am Marienkirchplatz (1596)

und am Stendaler Tor (1593).

Die heute einem Neubau vorgeblendete Fachwerkfassade des Alsteinschen

Hauses war bei der Entstehung 1589 ähnlich repräsentativ

wie die des Kühneschen Hauses. Trotz des fragmentarischen Erhaltungszustandes

besitzt das Haus an der Kirchstraße wegen des Bauherren große

stadtgeschichtliche Bedeutung. Joachim Alstein war wie sein älterer

Bruder Sebastian Rektor der Stadtschule und Bürgermeister von

Haldensleben. In ihrer Amtszeit ab 1593 bzw. 1606 bewirkten beide viel

positives und

bewahrten ihre Heimatstadt im 30jährigen Krieg vor Unheil. Die

Grabplatten der beiden Brüder sind bis heute in der Marienkirche erhalten.

Weitere Spuren der Brüder Alstein finden sich als Wappentafel

auf der Hofseite des Schulgebäudes am Marienkirchplatz (1596)

und am Stendaler Tor (1593).

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Templerhaus

Das Templerhaus ist das älteste erhaltene Fachwerkhaus der Stadt

und stammt aus dem Jahr 1553. Reste eines Vorgängerbaues aus dem

13. Jahrhundert haben sich auf dem Hof erhalten. Dies war anscheinend

der Stadthof der Tempelritter von Wichmannsdorf, welcher im 14. Jahrhundert

in den Besitz des Klosters Althaldensleben gekommen sein soll.

Da Mitte des 16. Jahrhunderts auch andere geistliche Orden ihren Besitz

in der Stadt verkauften, dürfte der Bauherr des bestehenden Templerhauses

weltlichen Standes gewesen sein. Der noch spätgotisch wirkende

Fachwerkbau erstreckte sich ursprünglich auch über eine links

anschließende Tordurchfahrt und besaß ein Sitznischenportal

im massiven Erdgeschoss.

Das Templerhaus ist das älteste erhaltene Fachwerkhaus der Stadt

und stammt aus dem Jahr 1553. Reste eines Vorgängerbaues aus dem

13. Jahrhundert haben sich auf dem Hof erhalten. Dies war anscheinend

der Stadthof der Tempelritter von Wichmannsdorf, welcher im 14. Jahrhundert

in den Besitz des Klosters Althaldensleben gekommen sein soll.

Da Mitte des 16. Jahrhunderts auch andere geistliche Orden ihren Besitz

in der Stadt verkauften, dürfte der Bauherr des bestehenden Templerhauses

weltlichen Standes gewesen sein. Der noch spätgotisch wirkende

Fachwerkbau erstreckte sich ursprünglich auch über eine links

anschließende Tordurchfahrt und besaß ein Sitznischenportal

im massiven Erdgeschoss.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Pressehaus

Rechts neben dem Templerhaus an der Magdeburger Straße steht

eines der wenigen Massivbauten der Renaissancezeit in Haldensleben.

Einer Inschrift über dem Eingang zufolge wurde das Haus 1580 durch

den Magistrat der Stadt erbaut.

Die ursprüngliche Zweckbestimmung ist aber nicht überliefert.

1864 kaufte die Firma

C. A. Eyraud das Grundstück und betrieb hier neben Steindruckerei,

Buchdruckerei und Buchbinderei auch eine Leihbibliothek und eine Buchhandlung.

Eyraud gab zudem das Wochenblatt heraus, deren Tradition mit der Lokalredaktion

der Volksstimme bis heute fortlebt. Das Erdgeschoss des Pressehauses

wurde um 1900 grundlegend umgestaltet.

Rechts neben dem Templerhaus an der Magdeburger Straße steht

eines der wenigen Massivbauten der Renaissancezeit in Haldensleben.

Einer Inschrift über dem Eingang zufolge wurde das Haus 1580 durch

den Magistrat der Stadt erbaut.

Die ursprüngliche Zweckbestimmung ist aber nicht überliefert.

1864 kaufte die Firma

C. A. Eyraud das Grundstück und betrieb hier neben Steindruckerei,

Buchdruckerei und Buchbinderei auch eine Leihbibliothek und eine Buchhandlung.

Eyraud gab zudem das Wochenblatt heraus, deren Tradition mit der Lokalredaktion

der Volksstimme bis heute fortlebt. Das Erdgeschoss des Pressehauses

wurde um 1900 grundlegend umgestaltet.

« zurück zur Ansicht "Stadtkern"

Pfarrhaus

Von den beiden Pfarrhäusern an der Burgstraße ist besonders

das zum Marktplatz hin gelegene Fachwerkhaus von Interesse. Ursprünglich

stand hier das Ordenshaus der Augustinermönche in Magdeburg. Die

Mönche wandten sich frühzeitig der Lehre Martin Luthers zu

und verkauften das Haus 1523 an den Rat der Stadt. Dieser führte

1542 auch in Haldensleben die Reformation ein und begründete 1549

eine zweite Pfarrstelle im alten Ordenshaus. Nach einem Großbrand

1661 wurde das Pfarrhaus in der heute bestehenden Form neu erbaut.

Typisch für das Fachwerk der Barockzeit sind "Bauerntänze" in

den Randgefachen.

Von den beiden Pfarrhäusern an der Burgstraße ist besonders

das zum Marktplatz hin gelegene Fachwerkhaus von Interesse. Ursprünglich

stand hier das Ordenshaus der Augustinermönche in Magdeburg. Die

Mönche wandten sich frühzeitig der Lehre Martin Luthers zu

und verkauften das Haus 1523 an den Rat der Stadt. Dieser führte

1542 auch in Haldensleben die Reformation ein und begründete 1549

eine zweite Pfarrstelle im alten Ordenshaus. Nach einem Großbrand

1661 wurde das Pfarrhaus in der heute bestehenden Form neu erbaut.

Typisch für das Fachwerk der Barockzeit sind "Bauerntänze" in

den Randgefachen.